Only entropy comes easy.

这是一篇随笔,我仍然觉得写这些东西有点不好意思,但我 “bear in mind that life is ultimately meaningless in the first place” :D

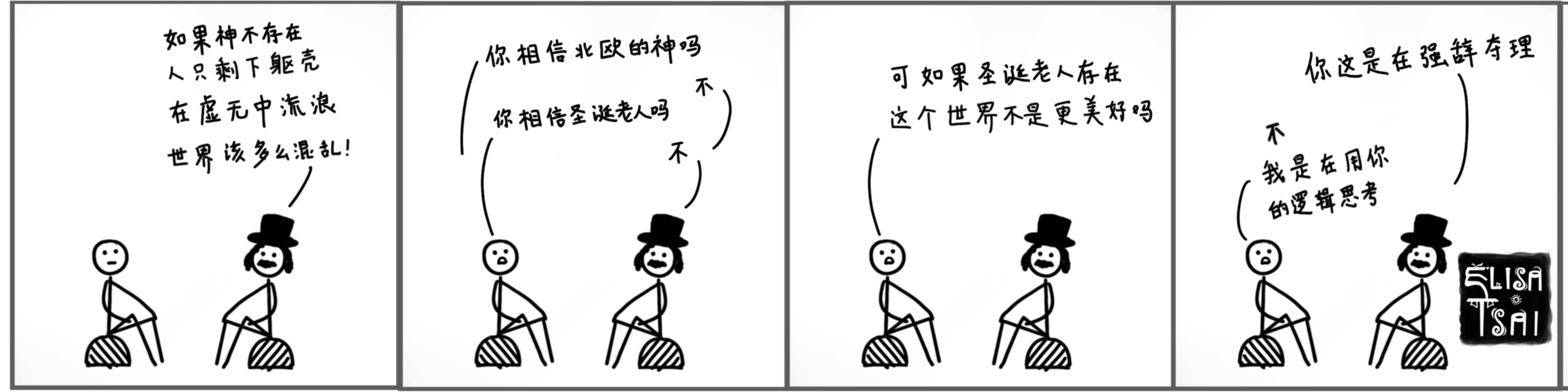

宗教

“1933年下半年,一封不同寻常的连锁信抵达昆西市,”一位伊利诺伊州的当地历史学家写道,“随即这股连锁信热潮以惊人的速度演变成了大众的歇斯底里,并席卷了整个美国。到了1935年和1936年,美国邮政部和公共舆论机构不得不开始介入,联手压制事态发展,并最终在1939年或稍早点取得了成效。”他还提供了一封样信——一个通过威逼和利诱驱动其人类载体施为的模因:

1 | 我们信仰上帝。他赐予我们福祉。 |

摘抄自《信息简史》,图灵新知版

这看上去很熟悉,对不对?作为生活在二十一世纪的人,无论你相信与否,你总能在互联网上看到类似的信息。这条消息是一个模因(迷因/meme),有着自己的进化史。自我复制是它唯一的行为,无论信中写了别的什么内容,有一个讯息是必不可少的:照样复写。

宗教也是这样一种模因。它可以被看作我们的求知欲和好奇心的副产品:我们总是在试图解释这个世界。如同语言一样,它在几乎所有的人类文明里生根发芽,它的竞争力和吸引力是源自我们的本能的。

在我目前为止的人生中,我亲身接触到的关于宗教的东西几乎都是好的(这也许并不常见)。这得力于我身旁几个非常亲密的,有信仰的人。以前我倾向于与把他们身上好的品质与他们信仰的东西联系起来,这让我对他们的宗教有着先入为主的好感。

除非出生在无神论的家庭(中国虽然是无神论国家,但并不是人人都是无神论者。除了教徒以外,很多人或多或少相信“宁可信其有,不可信其无”、“三尺头上有神灵”,诸如此类。武断地将没有思考过“神是否存在”的人称为无神论者是不正确的)。看清宗教并不容易,对于信徒,放弃宗教更是需要代价。在农耕时期,当一个人连续几年为他的农神献上祭祀品后,他便不太可能思考“这个神是否存在”这样的问题了,因为他付出了代价,放弃相信这个神的沉没成本太大,所以他当然必须存在(Harari,《未来简史》,大意)。当你的宗教成为你身份的一部分,放弃它意味着太多:认知失调,存在危机。更何况,你可能曾真真切切感觉到神的存在,感受到被照看,感受到有人聆听你的愿望。

我曾坚持了数十年的睡前祷告,知道圣经里各种各样的传说,我在圣诞节时我会被带出学校去教堂听赞美诗(我喜欢赞美诗,1. 它们的和声和旋律非常优美;2. 这些歌有助于拉近我和家人的关系,我甚至还唱了一个赞美诗的合集)。我意识到放弃宗教意味着承认它是人造的,承认这些体验本身是无意义的,由我幻想出来的。但我也意识到这不是一个简单的计算沉没成本的问题。我希望我之前所信仰的东西是真实的,如果它是真的,这个宇宙对我来说不仅熟悉,而且可亲。但同时我也知道,我的这种愿望本身并不能使它变得真实。我赞同Tim Minchin的话: I don’t believe just ‘cause ideas are tenacious it means they’re worthy.

我喜爱想象最初想出宗教故事的人的心路:出生在这样一个不确定的世界上,“有一个天上的人来照看我,我的所有痛苦都有意义,我的人生是大图景 (grand design) 里的一块拼图”, 使得这个世界看起来不那么危险和可怖了。人们编造出了各种各样神明的故事,最能触动我们的那些 (最有竞争优势的模因),流传数千年,和我们的社会一起进化,成了现在的主流宗教。

宗教是人性的组成部分。宗教与心理学的关系,要比与神学的关系更近。我们是善于在混乱中寻找意义的种族。我也理解,在人最脆弱的时候,宗教提供了温暖的依靠。我们希望有一种不变的正义,惩罚坏人,奖励好人;当亲人,儿女死去,我们希望他们仍然以某种方式生活在我们身边。我们希望人身上有种特质是永恒不变,超越生死的(灵魂)。当我听到摩门的传教士告诉我“家人会在天堂重聚”,我也能理解他们宗教中吸引人的地方。“人之常情”,人们这样说。

但有一些人不屈服于这“人之常情”。理查德·费曼的妻子阿琳因肺结核去世,她在晚上九点二十一分逝去,那一刻床头的钟表也停止了。似乎世界意识到了此时有一个深深被爱的人离开了,一双看不见的手伸进了他们的生活,指着这个钟表,好像在对他说:“我们知道,这是命运的安排 (part of the great plan) 。”

但费曼不屈服,他说,我们似乎天生就倾向于在平常的事物中发现特殊的意义,即使它本身只是意外[2]。他回忆起了那钟表本身就经常走走停停,他修过很多次,他说护士在确定死亡时间时一定拿起钟表看了看,也许就是这样的一拿一放,让本来就不稳的零件错了位,所以钟表停了下来。他痛失爱妻,但他没有允许自己的理智被软弱的本能战胜。这样的人,是真正勇敢的人。

有很多人会自发的去问这样的问题的:“这到底意味着什么?”即使是在宗教戒严的中东地区,也有无神论的思维萌芽 。我非常喜欢Julia Sweeney的单口Letting Go of God (2007)[3]。她是我觉得最不可能脱离宗教的一类人:出生在天主教家庭,在教会学校读书,并不是太聪明(这样说不太公平,不过她的确是那种会去读论证量子力学与宗教的关系的神棍书籍,然后觉得“没错!这就是宇宙的奥秘!”的人——因为缺乏相关的科学知识)。但是她有好奇心,所以她会探究得更深;她有逻辑,所以她能发现各种断言里的谬误。每每当我看到像是Julia Sweeney这样的人,我总是感到心里充满希望(这样的希望通常可以抵消我看到家人在微信里分享的“达尔文死前承认进化论是错的”的沮丧感):“教徒的子孙中会有像她一样的儿女。”

我觉得自己很幸运,因为并不是每一粒尘埃都能意识到它正身处星云中,我为我有机会尝试理解它感到感激。我知道糟糕的事情终将发生,我欢迎它,期待它,并终将拥抱它。我想我们是应当拥抱真相的,站在宗教之外的角度,我看到了一些更美的东西。我不知道我会如何死亡,但有一件事是肯定的:我的痛苦和死亡无关紧要。事实上,所有人的死亡或是痛苦都是无关紧要的。一点小小的波澜在无边无际的大海中太过渺小。

没有生命能够胜过时间,我们站在宇宙的一隅,将自己微不足道的生命看得太过重要。我们中的一些创造或是皈依宗教,试图在共同的幻觉中编织出生命的意义。剩下的一些有勇气的人知道这个世界并不这样运作,就像遥远的恒星不因为我们而闪烁。没有事物是为我们而创造的。这认知让我心怀惊叹:这一切真不可思议。我们在此时此地,只不过是一个美好的意外。在夜晚,我闭上眼,想象着一颗旋转着的蓝色星球悬浮在无边的黑暗中,在时空中呼啸而过;想象着我们建造起银河帝国,终于飞离这个庇护且束缚我们的星系;想象亿万年后太阳熄灭,万物冷却,一切重归寂静,我们再次化为星尘,一如亿万年前星尘落成这颗行星。这是一种大美,甚过一切笑容眼泪,甚过一切人类创造或经历的爱情故事或是战争史诗。

生育

我曾下定决心不结婚,我对比过不同的精子库,也曾经查阅未婚生子或是领养小孩的各项法律和条令。我知道我喜欢人类幼崽。我对这个世界有很多美好的感受,我知道我们终将死去,我也知道这世界上有太多悲伤的事。我了解我很渺小,无法对抗瞄准我的枪或是倒向我的墙,但我觉得这个地方总体上还不赖,宇宙用了九十多亿年才形成这个星球,这颗星球又用了十多亿年孕育了生命,而我们人类用了数十万年,从草原上奔跑的猿猴变成了能造出火箭的种族。这比”既然我们来都来了“更好,你能够看见人来人往,看见高楼,看见我们建造起的宫殿城墙和粒子对撞机;看见江海,看见高山,看见星辰宇宙。这个世界值得新生命,人间值得。

我不认为生育小孩是必要的,也不认同这个行为能让人生完整。我喜爱想象如何给我的小孩介绍这个世界,想象我们如何一起探索它。我有教养出有好奇心的小孩的信心,我对婚姻没有这样的信心。我将它看作一份仪式外加一份合同,一种宣告所有权的契约,一种财产重新组合的方式。我知道有许多人在婚姻中感到幸福,我同样知道有很多人感到不幸。我没有这样的自信:我会是那个幸运儿。

科研

即使我不会从事自然科学研究,它仍是我心中“真正唯一重要的事”。我知道这样的话听起来有些狡猾,我站在一个旁观者的角度赞美它,如同我喜爱绘画或是音乐,但拒绝将它们变成我的事业一样:我知道一旦将它们变成事业,这些事情就会慢慢变得面目可憎起来。但我仍然认为科学研究和其他的事情不同,这是我们区别于任何一种已知物种的东西,我们能制造研究东西的玩具,了解我们所处的这个世界。我们在进化之路上选择了一条隐蔽而偏僻的小道:一条给了我们看起来有些累赘,但带给了我们绝对优势的小道。

我敬重那些头脑清醒,投身于研究的人(我还记得高中时看到某个实验室里的研究员在他堆成小山的培养皿前冥想的照片)。我想,了解这个我们所处的世界应当是“来到地球必做的十件事”第一条。我也把它看作是“我的任务”列表优先级第一的项目,除此之外,其他的事业只是兴趣爱好,或是一份daytime job.

计算机

老爸说我是一个匠人,我内心是赞同的。我知道大多数这个行业中的人从事的工作都没有什么真正的技术含量,很有可能我也会从事这样的工作:在某个大公司中当一个默默无闻,可替代的小齿轮。我不认为这是一件太糟糕的事情,我依然有机会更多地了解这个世界,更棒的是:探索这个世界成为了一种爱好,而不是事业。我了解自己,我就是干一行恨一行的人,这样对我喜欢的事情未免太不公平。更何况,计算机这个学科总是给我惊喜,当我对它没有太多期望的时候,我发现写程序有时很有趣。我模仿别人写的代码,就像我模仿别人的画。当我写完一个项目,我也能得到如同完成写作时的成就感。我意识到编程也是一种创作。

法拉第说:你可以从一根蜡烛里洞察到宇宙的奥秘(这也是本博客logo的来源)。我想,计算机这门学科便是我观察世界的一个立足点了。这门学科如同一锅大杂烩,Paul Graham(《黑客与画家》)认为计算机科学并不真正是一门学科,它不像物理或是化学一样有一个独立的完整体系,他认为一个黑客不需要理解哥德尔不完备定理。我认为他是对的,但我同时也认为如果花些时间去了解,在头脑里有一张清晰的学科地图总的来说也还不错。我的一位朋友说我试图成为百科全书(而不是一个精于技术的人)。你看,我接受了我短暂的生命1. 转瞬即逝;2. 并没有什么意义。所以我当然要去做我认为有意思的事情了:D

计算机是工具,但我觉得它真正大放异彩的地方不在大型互联网公司,而是在实验室里。它是我们创造出的又一个强大的玩具,它太有用了……单纯学习计算机的人是没有办法开发出它所有的潜力的,你需要有另外一种视角,才能发现它其他的用处。我心里有着这样一个愿景:在太阳熄灭,银河系冷却之前,基因改造后的人类能够飞出这个星系,找到下一个能让我们生活的居住地。这个愿景需要计算机。

其他

[1] We seem to be hard-wired to find that what happens to each of us naturally appears to take on a special significance and meaning, even if it’s an accident.

[2] 点击这里听我翻唱的Letting Go of God同名结尾曲:D